Rabu, 19 Juli 2023

agronomi 3

By tewasx.blogspot.com at Juli 19, 2023

agronomi 3

selama musim hujan yang membutuhkan cuaca basah

selama periode pertumbuhan utamanya Misalnya, padi,

jagung, dan kacang tanah.

2. Tanaman musim kemarau, yaitu tanaman yang tumbuh

selama musim kemarau dan memerlukan cuaca kering

yang dingin untuk masa pertumbuhan utamanya.

Contohnya: cabai, kentang, kol, dan kubis.

3.1.3.7. Klasifikasi Berdasarkan Ontogeninya

(Classification Based on Ontogeny)

Klasifikasi tanaman berdasarkan ontogeni merupakan

cara klasifikasi berdasarkan siklus hidupnya seperti berikut:

1. Tanaman setahun (annual crops), yaitu tanaman yang

hidup hanya dalam 1 (satu) siklus hidup, dalam satu

musim atau tahun. Tanaman jenis ini menghasilkan benih

dan mati dalam satu musim. Misalnya: gandum, padi,

jagung, kedelai, dan lain-lain.

2. Tanaman dwitahun (biennial crops), yaitu tanaman yang

memiliki rentang hidup dua musim berturut-turut atau

dua tahun (tahun tanaman). Musim pertama atau tahun

pertama berlangsung pertumbuhan vegetatif (akar, daun,batang), dan pada musim/tahun kedua mereka

menghasilkan bunga, buah atau organ reproduktif

lainnya, lalu setelah itu tanaman mati. Misalnya: cabai,

tomat, bit gula, kol, lobak, wortel, dan lain-lain.

3. Tanaman tahunan (perinnial crops), yaitu tanaman yang

hidup bertahun-tahun. Tahun atau musim pertama

berlangsung pertumbuhan vegetatif (akar, daun, batang),

dan pada musim/tahun kedua mereka menghasilkan

bunga, buah atau organ reproduktif lainnya. Setelah

organ reproduktif masak, tanaman kembali

melangsungkan pertumbuhan vegetatif (akar, batang,

daun baru), diikuti lagi dengan menumbuhkan organ

generatif. Demikain seterusnya sehingga terjadi

pertumbuhan vegetatif dan generatif secara bergantian

sepanjang hidupnya. Misalnya: kopi, kakao, durian,

manggis, dan lain-lain.

3.1.3.8. Klasifikasi Berdasarkan Kebutuhan Budidaya

(According To Cultural Requirement)

Klasifikasi tanaman berdasarkan kebutuhan budidaya

dapat dibedakan menjadi kelompok tanaman berdasarkan

kesesuain topografi, sumber air untuk pengairan, toleran

tidaknya pada lahan bermasalah, perlu atau tidaknya

pengolahan tanah, kedalaman sistem perakaran, metode

penanaman, perlu tidanya inter-tillage (antar baris),

kebutuhan pasca panen, dan kondisi iklim. Klasifikasi

tanaman berdasarkan kebutuhan budidaya secara lebih rinci

adalah sebagai berikut.

3.1.3.8.1. Berdasarkan Kesesuaian Topografi

(According to Suitability of Toposequence)

Berdasarkan kesesuain topografi, tanaman dapat

dibedakan menjadi:

a. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi (crops grown

on upland), yaitu tanaman yang tumbuhnya di datarantinggi, umumnya pengairannya dari curah hujan dan

tidak tahan genangan air. Bisa juga diartikan sebagai

tanaman yang tempat tumbuhnya ditinggikan (dibuatkan

guludan) dengan dilengkapi pembuangan air (saluran

drainasi) untuk mengeringkan dan membuang kelebihan

air sekitar tanaman. Contohnya: kentang, stroberi,

cabai, jagung, dan lain-lain.

b. Tanaman yang tumbuh di dataran rendah (crops grown

on lowland), yaitu tanaman yang tumbuh di dataran

rendah, tahan genangan air dan membutuhkan air

berlimpah. Dalam penanaman dengan sistem guludan,

kelompok tanaman ini di tanam pada bagian lembah

guludan sedangkan tanaman tak tahan genangan

ditanam pada bukit guludan. Contohnya: padi, rami,

bunga teratai, dan lain-lain.

3.1.3.8.2. Berdasarkan Sumber Air (According to

Source of Water)

Berdasarkan sumber air yang digunakan, tanaman dapat

dibedakan menjadi:

a. Sumber airnya dari irigasi (irrigated crops), yaitu

tanaman yang dibudidayakan dengan menggunakan air

dari irigasi buatan. Contohnya: padi dan berbagai jenis

tanaman lainnya yang dibudidakana secara intensif

seperti stroberi, bunga krisan, cabai, dan lain-lain yang

dibudidayakan secara hidroponik. Semua tanaman

sesungguhnya akan lebih baik pertumbuhan dan

produksinya bila dibudidayakan dengan menggnakan

sumber air dari irigasi.

b. Sumber air untuk pengairannya mengandalkan curah

hujan (rainfed crops), yaitu tanaman yang dibudidayakan

pengairannya hanya dari curah hujan, tanpa irigasi

buatan. Dengan demikian waktu tanamnya bergantung

pada musim dan pola curah hujan. Contohnya: jagung

dan ketela pohon di lahan kering di dataran tinggi.3.1.3.8.3. Berdasarkan Toleran Tidaknya Pada Lahan

Bermasalah (According to Tolerance to

Problem Soils)

Berdasarkan tingkat toleransinya pada lahan

bermasalah, tanaman dibedakan menjadi:

a. Tanaman yang tahan/toleran terhadap tanah asam (crops

tolerant to acidic soils), yaitu tanaman yang tetap mampu

berproduksi dengan baik walaupun pH tanah rendah (<

5) atau kemasamannya tinggi. Contohnya: padi dan

kentang.

b. Tanaman yang tahan terhadap tanah berkadar garam

tinggi (crops tolerant to saline soils), yaitu tanaman yang

tetap mampu berproduksi dengan baik walaupun kadar

garam (NaCl) dalam tanah tinggi. Contohnya: cabai,

timun-timunan, gandum, sorgum, dan lain-lain.

c. Tanaman yang tahan terhadap tanah basa (crops tolerant

to alkali/sodic soils), yaitu tanaman yang tetap mampu

berproduksi dengan baik walaupun pH tanah tinggi (>

7) atau kemasamannya rendah. Contohnya: kapas,

jagung, barley, dan lain-lain.

d. Tanaman yang tahan terhadap tanah tergenang (crops

tolerant to waterlogged soils), yaitu tanaman yang tetap

mampu berproduksi dengan baik pada tanah tergenang.

Contohnya: padi sawah, kangkung, bunga teratai, dan

lain-lain.

e. Tanaman yang tahan terhadap kekeringan (crops tolerant

to drought), yaitu tanaman yang tetap mampu

berproduksi dengan baik walaupun mengalami

kekeringan/ kekurangan air. Contohnya: jagung, rumput

ternak, dan lain –lain.

3.1.3.8.4. Berdasarkan Kebutuhan Perlu Tidaknya

Pengolahan Tanah (According to Tillage

Requirement)

Berdasarkan perlu tidaknya pengolahan tanah pada saat

melakukan penanaman, tanaman dapat dibedakan menjadi:a. Perlu pengolahan tanah (arable crops). Contohnya:

kentang, jagung, padi, dan lain-lain.

b. Tidak perlu pengolahan tanah (non-arable crops).

Contohnya tanaman rumput makanan ternak, tanaman

kehutanan, dan lain-lain.

3.1.3.8.5. Berdasarkan Kedalaman Sistem Perakaran

(According to the Depth of Root System)

Berdasarkan kedalaman sistem perakaran, tanaman

dapat dibedakan menjadi:

a. Tanaman berakar dangkal (shallow rooted crops).

Contohnya: padi, kentang, bawang putih, bawang merah,

dan lain-lain.

b. Tanaman dengan sistem perakaran sedang (moderately

deep rooted crops): Contohnya: tembakau, gandum,

semangka, dan lain-lain.

c. Tanaman berakar dalam (deep rooted crops). Contohnya:

kapas, jeruk keprok, pisang, papaya, dan lain-lain.

d. Tanaman berakar sangat dalam (very deep rooted crops).

Contohnya: mangga, durian, nangka, albesia, dan lainlain.

3.1.3.8.6. Berdasarkan Metode Penanaman (According

to Method of sowing/ Planting)

Berdasarkan metode penanamannya, tanaman dapat

dibedakan menjadi:

a. Tanaman yang benihnya langsung ditanam di tempat

penanaman, baik yang masih kering maupun yang sudah

berkecambah (direct seeded crop). Contohnya: kacang

tanah, padi gogo, dan lain-lain.

b. Tanaman yang ditanam dengan menanam bagian

tertentunya secara langsung (planted crops). Contohnya:

tebu, kentang, ubi jalar, ketela pohon, dan lain-lain.

c. Tanaman yang sebelum ditanam perlu disemai pada

pesemaian, kemudian setelah cukup umur baru

dipindahkan ke lapangan (transplanted crops).Contohnya: padi, tembakau, cabai, tomat, papaya, dan

lain-lain.

3.1.3.8.7. Berdasarkan Kondisi Iklim (Based on

Climatic Condition)

Berdasarkan kondisi iklim dimana tanaman tumbuh,

tanaman dapat dibedakan menjadi:

a. Tanaman tropis (tropical crop), yaitu tanaman yang

secara geografis tumbuh di sekitar ekuator diantara 23,5

0LU dan 23,5 0LS, umumnya hangat dan lembab sepanjang

tahun dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim

kemarau. Contohnya: kelapa, pisang, kacang tanah, tebu,

dan lain-lain.

b. Tanaman sub-tropis (sub-tropical crop), yaitu tanaman

yang secara geografis tumbuh di utara dan selatan

setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik

utara dan selatan pada lintang 23,5 0LU dan 23,5 0LS,

atau wilayah yang memiliki 4 musim yaitu musim semi,

panas, gugur dan dingin. Contohnya: padi, kapas, kelapa,

dan lain-lain.

a. Tanaman kutub (polar crop), yaitu tanaman yang hidup

di kutub utara dan selatan dengan suhu sangat ekstrim

dan hampir seluruh daratannya adalah es yang membeku.

Contohnya: pinus kutub, rumput tundra, dan lain-lain.

3.2.Adaptasi dan Distribusi Tanaman

3.2.1. Adaptasi Tanaman

Adaptasi dalah kemampuan organisme untuk dapat

menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya

yang memunkinkan organisme tersebut tetap hidup (survive)

dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Melalui

adaptasi memungkinkan tanaman untuk memanfaatkan

nutrisi, air, suhu atau cahaya yang tersedia dengan baik,

atau dapat bertahan terhadap faktor-faktor yang merugikan

seperti suhu ekstrim, serangga berbahaya, dan penyakitTerdapat beberapa jenis adaptasi pada tanaman,

diantaranya yaitu:

1. Adaptasi morfologi, yaitu adaptasi yang berkaitan

dengan bentuk bagian tubuh/organ tanaman yang adaptif.

Bentuk adaptasi morfologi tampak dari luar dan mudah

diamati sehingga adaptasi morfologi ini paling mudah

untuk diamati. Contohnya: tanaman sukulen di daerah

gurun, kantong semar dengan daun berbentuk piala,

daun menggulung agar tahan panas, warna bunga yang

mencolok untuk menarik serangga, akar yang panjang

dan dalam agar tahan kekeringan, ada atau tidaknya akar

udara, dan lain-lain.

2. Adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi yang berkaitan dengan

proses adaptif di dalam tubuh organisme dengan

melibatkan terbentuknya zat-zat kimia tertentu untuk

membantu proses yang berlangsung di dalam tubuh

tanaman. Misalnya, agar tahan terhadap serangan

penyakit maka secara fisiologis tanaman memproduksi

lapisan kitin dan lilin yang tebal, agar tahan terhadap

kekeringan tanaman memproduksi zat kimia prolin,

tumbuhan menghasilkan madu untuk menarik

pollinator, dan lain-lain.

3. Adaptasi prilaku, yaitu adaptasi yang diasosiasikan

dengan bagaimana tanaman dapat merespon

lingkungannya dengan baik sehingga dapat bertahan

hidup. Contohnya, titik tumbuh tanaman (pucuk)

tumbuh mengarah ke datangnya cahaya matahari, akar

tumbuh mengarah ke arah gravitasi (tanah), pohon jati

menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk

mengurangi penguapan, keladi meneteskan air untuk

mengurangi kelebihan air, dan lain-lain.

3.2.2. Distribusi Tanaman

Tanaman selalu mengalami proses perubahan,

perkembangan dan penyebaran/ distribusi. Distribusi

tanaman dipengaruhi oleh faktor biologis (internal) dan

faktor lingkungan/geografik (eksternal). Faktor internal

meliputi perkawinan silang, mutasi, dan modifikasi genetikadari tanaman tersebut, sedangkan faktor eksternal meliputi

perubahan iklim, tanah, aktivitas vulkan, dan kerak bumi.

Menurut Chandrasekaran et al. (2010), ada beberapa prinsip

yang mempengaruhi distribusi tanaman, yaitu evolusi, faktor

iklim seperti cahaya, suhu, kelembaban, angin, dan lain-lain,

faktor edafik seperti tanah, bahan induk, dan fisiografi,

variasi atau perubahan iklim, distribusi relatif dari darat

dan laut, dan faktor biotik seperti penyerbukan obligat

serangga, penyebaran benih oleh hewan dan penggembalaan

ternak oleh peternak secara langsung mempengaruhi

distribusi tanaman.

Jenis tanaman yang tersebar di wilayah Indonesia hidup

di hutan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, hutan

bakau dan sabana tropis. Persebaran flora di wilayah

Indonesia itu sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok besar

wilayah flora Indonesia, yaitu:

1. Wilayah Flora Sumatra-Kalimantan, tersebar di pulau

Sumatra dan Kalimantan serta pulau-pulau kecil di

sekitarnya (Nias, Enggano, Bangka, Belitung, Kepulauan

Riau, Natuna, Batam, Buton, dan lain-lain). Contoh flora

khas yang tumbuh adalah Bunga Bangkai (Raflesia

Arnoldi).

2. Wilayah Flora Jawa-bali, tersebar di pulau Jawa,

Madura, Bali dan kepulauan-kepulauan kecil

disekitarnya (Kepulauan Seribu, Kepulauan

Karimunjawa). Contoh flora khas yang tumbuh adalah

pohon Burohal (Kepel)

3. Wilayah Flora Kepulauan Wallacea, tersebar di pulau

Sulawesi, Timor, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara.

Contoh flora yang tumbuh adalah pohon Sagu.

4. Wilayah Flora Papua, meliputi wilayah pulau Papua dan

pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh Flora Khas

tumbuh adalah Eucalyptus, sama dengan jenis tumbuhan

yang tumbuh di daerah Queensland Australia Utara.

Apabila dilihat pada lingkup seluruh dunia, persebaran

tumbuhan dibagi menjadi beberapa wilayah penyebaran,

yaitu:1. Wilayah Ethiopian, yaitu tumbuhan yang wilayah

persebarannya meliputi benua Afrika, dari sebelah

Selatan Gurun Sahara, Madagaskar dan Selatan Saudi

Arabia. Tumbuhan yang khas dari daerah ini meliputi

kaktus.

2. Wilayah Paleartik, yaitu tumbuhan yang wilayah

persebarannya sangat luas meliputi hampir seluruh

benua Eropa, Uni Sovyet, daerah dekat Kutub Utara

sampai Pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di

Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai

Pasifik, dan benua Afrika paling Utara. Kondisi

lingkungan wilayah ini bervariasi, baik perbedaan suhu,

curah hujan maupun kondisi permukaan tanahnya,

menyebabkan jenis floranya juga bervariasi, seperti

bunga sakura dari Jepang.

3. Wilayah Neartik, yaitu tumbuhan yang wilayah

persebarannya meliputi kawasan Amerika Serikat,

Amerika Utara dekat Kutub Utara, dan Greenland. Flora

yang yang khas meliputi tumbuhan pada daerah-daerah

dingin seperti cemara yang biasa tumbuh di daerah

bersalju.

4. Wilayah Neotropikal, yaitu tumbuhan yang wilayah

persebarannya meliputi Amerika Tengah, Amerika

.Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Iklim di wilayah

ini sebagian besar beriklim tropik dan bagian Selatan

beriklim sedang. Misalnya: Pohon eboni

5. Wilayah Oriental, yaitu tumbuhan yang daerah

penyebaran biotiknya meliputi daerah Asia bagian

selatan pegunungan Himalaya, India, Sri Langka,

Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalirnantan,

Sulawesi, dan Filipina. Flora yang ada misalnya: Bunga

Bangkai.

6. Wilayah Australian, yaitu tumbuhan yang wilayah

persebarannya mencakup kawasan Australia, Selandia

Baru, Irian, Maluku, pulau-pulau di sekitarnya, dan

kepulauan di Samudera Pasifik. Contohnyan adalah:

EukaliptusBentuk penyebaran atau distribusi tumbuhan

dalam suatu populasi bisa bermacam-macam, pada umumnya

memperlihatkan tiga pola penyebaran, yaitu

1. Penyebaran secara acak, biasanya terjadi apabila faktor

lingkungan sangat beragam untuk seluruh daerah

dimana populasi berada. Dalam tumbuhan ada bentukbentuk organ tertentu yang menunjang untuk terjadinya

penyebaran secara acak, tetapi umumnya pola ini jarang

terdapat di alam

2. Penyebaran secara merata, umumnya terdapat pada

tumbuhan, yaitu penyebaran yang terjadi apabila ada

persaingan yang kuat antara individu-individu dalam

populasi tumbuhan, misalnya persaingan untuk

mendapatkan nutrisi dan ruang.

3. Penyebaran secara berkelompok, merupakan bentuk

yang paling umum di alam, terutama untuk hewan.

Pengelompokan ini disebabkan oleh respon dari

organisme terhadap perbedaan habitat secara lokal dan

respon dari organisme terhadap perubahan cuaca

musiman akibat dari cara atau proses reproduksi atau

regenerasi.

Menurut Chandrasekaran et al. (2010), terdapat 3 teori

terkait adaptasi dan distribusi, yaitu teori toleransi (theory

of tolerance), teori penghindaran (theory of avoidance), dan

teori faktor tergantikan (theory of factors replaceability).

Teori toleransi, yaitu setiap organisme hidup atau tumbuhan

dapat berkembang dengan baik pada kondisi iklim tertentu

di bawah dan di atas mana tanaman tidak dapat tumbuh.

Suhu adalah salah satu faktor pembatas yang paling umum

terjadi pada distribusi tanaman. Banyak tanaman tropis

seperti karet, kakao, dan pisang tidak tahan dengan suhu

beku (0 0C). Karet mungkin memiliki rentang toleransi

tersempit dan pisang merupakan kisaran terluas untuk

toleransi suhu. Teori penghindaran dilakukan oleh tanaman

melalui penyelesaian siklus hidup yang cepat, atau dormansi

pada biji untuk menghindari efek pada periode terpanas dan

terkering, dormansi pada bagian vegetatif atau akar dari

semua tanaman keras, akumulasi air dalam succulents, dan

sistem akar yang dalam untuk menghindari kekurangan aiTeori faktor tergantikan, umumnya dilakukan secara buatan

dimana dengan menggantikan faktor yang satu dengan yang

lain secara bersesuaian. Misalnya, kondisi iklim di garis

lintang 35-45 °LU suhunya menyerupai daerah tropis pada

ketinggian 4000-6000 kaki. Jadi, tanaman yang biasa tumbuh

di garis lintang 35-45 0LU dapat ditanamn di daerah tropis

pada ketinggian 4.000-6.000 kaki. Curah hujan dapat

digantikan oleh kabut dan sampai batas tertentu oleh

embun, dan lain-lain.

3.3. Faktor Lingkungan Tanaman

Tanaman seperti halnya mahluk hidup lainnya,

membutuhkan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan

dan perkembangannya. Faktor lingkungan yang

mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan

produktivitas tanaman dapat dibedakan menjadi dua

ketagori umum, yaitu lingkungan di atas tanah (above ground

environmental) dan lingkungan di bawah tanah (below ground

environmental). Memahami karakteristik dan peran penting

masing-masing faktor lingkungan dalam mengelola tanaman

sangat penting dalam rangka mendapatkan hasil terbaik.

Dalam kasus tertentu kita merasa puas dengan tindakan

budidaya yang diaplikasikan dapat menghasilkan dengan

baik karena didukung lingkungan yang memuaskan, tetapi

dalam kasus lainnya hasilnya sangat kurang memuaskan

karena saat itu faktor lingkungan tidak mendukung.

Mempelajari faktor lingkungan tanaman dapat membantu

kita dalam merencanakan tindakan budidaya yang

diperlukan, sekaligus dalam rangka konservasi tanah dan

air serta meminimalisir terjadinya polusi terhadap

lingkungan di tingkat on-farm dan off-farm.

3.3.1. Lingkungan di Atas Tanah

Faktor lingkungan di atas tanah dapat dibedakan

menjadi dua tipe, yaitu faktor abiotik (non-living) dan faktor

biotik (living organism). Faktor lingkungan abiotik terdiri

atas cahaya, udara, air, dan suhIklim adalah kombinasi berbagai faktor lingkungan di

atas tanah (temperatur, kelembaban udara, cahaya matahari,

dan udara) yang mencirikan keadaaan lingkungan suatu

daerah. Iklim menentukan tanaman apa yang dapat

diusahakan di daerah bersangkutan. Lingkungan disekitar

pertanaman disebut dengan iklim mikro. Iklim mikro ini

memegang peranan penting dalam proses-proses yang

terjadi dalam individu tanaman seperti evaporasi

(kehilangan air dari permukaan bebas), transpirasi

(kehilangan air dari permukaaan tanaman) dan juga

mempengaruhi tingkat serangan hama dan penyakit.

Cuaca adalah pengaruh gabungan dari interaksi antara

suhu, curah hujan, angin, cahaya dan kelembaban relatif

terhadap suatu tempat spesifik lokal tertentu. Cuaca

sifatnya sangat dinamis, bisa berubah setiap saat,

perbedaaannya bisa harian, mingguan, bulanan atau

musiman. Perubahan cuaca lokal setempat yang berulang

secara teratur dari tahun ke tahun menghasilkan iklim

spesifik di tempat tersebut. Cuaca suatu daerah juga

dipengaruhi oleh faktor lain seperti lintang, ketinggian

tempat dan karakter geografis wilayah yang bersangkutan

seperti adanya gunung atau danau. Semakin tinggi dari

permukaan laut maka semakin dingin daerahnya. Tanaman

apapun jenis dan spesiesnya pasti membutuhkan iklim yang

stabil untuk dapat berproduksi secara optimal.

3.3.1.1. Cahaya

Cahaya matahari merupakan faktor utama diantara

faktor iklim yang lain, tidak hanya sebagai sumber energi

primer tetapi karena pengaruhnya terhadap keadaan faktorfaktor iklim yang lain seperti suhu, kelembaban dan angin.

Respon tanaman terhadap cahaya pada dasarnya dapat

dibagi menjadi tiga aspek, yaitu intensitas, kualitas dan

fotoperiodisitas. Ketiga aspek ini mempunyai pengaruh yang

berbeda satu dengan yang lainnya, demikian juga

keadaannya di alam.

Intensitas cahaya adalah banyaknya energi yang

diterima oleh suatu tanaman per satuan luas dan per satuanwaktu (kal/cm2/hari). Pengertian intensitas disini sudah

termasuk didalamnya lama penyinaran, yaitu lama matahari

bersinar dalam satu hari, karena satuan waktunya

menggunakan hari. Besarnya intensitas cahaya yang

diterima oleh tanaman tidak sama untuk setiap tempat dan

waktu, karena tergantung dari: (a) jarak antara matahari

dan bumi, misalnya pada pagi dan sore hari intensitasnya

lebih rendah dari pada siang hari karena jarak matahari

lebih jauh. Juga di daerah sub tropis, intensitasnya lebih

rendah dibanding daerah tropis. Demikian pula di puncak

gunung intensitasnya (1,75 g.kal/cm2/menit) lebih tinggi dari

pada di dataran rendah (di atas permukaan laut = 1,50 g.kal

/cm2/menit); (b) tergantung pada musim, misalnya pada

musim hujan intensitasnya lebih rendah karena radiasi

matahari yang jatuh sebagian diserap awan, sedangkan pada

musim kemarau pada umumnya sedikit awan sehingga

intensitasnya lebih tinggi; dan (c) tergantung letak geografis,

sebagai contoh daerah di lereng gunung sebelah utara/

selatan berbeda dengan lereng sebelah timur/barat. Di

lereng bukit sebelah timur/barat tanaman menerima sinar

matahari lebih sedikit karena lama penyinarannya lebih

pendek disebabkan terhalang oleh gunung.

Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan

perkembangan tanaman berhubungan erat dengan proses

fotosintesis. Dalam proses ini energi cahaya diperlukan

untuk berlangsungnya penyatuan CO2

dan air untuk

membentuk karbohidrat. Semakin besar jumlah energi yang

tersedia sampai batas tertentu akan memperbesar jumlah

hasil fotosintesis sampai dengan optimum (maksimum).

Untuk menghasilkan berat kering yang maksimal, tanaman

memerlukan intensitas cahaya penuh. Namun demikian

intensitas cahaya yang sampai pada permukaan kanopi

tanaman sangat bervariasi, hal ini merupakan salah satu

sebab potensi produksi tanaman aktual belum diketahui.

Besarnya kuat cahaya yang mengenai bidang sasaran ada

yang menyatakan dengan satuan foot candle (ft-c) dari

Inggris. Ft-c menggambarkan kuat penyinaran yang

dipancarkan oleh satu lilin standar yang mengenai

permukaan bidang sasaran seluas 1 square foot (= 928,088cm2

) pada radius penyinaran 12 inchi (= 30,48 cm). Dalam

praktik sehari-hari cahaya bulan diperkirakan mempunyai

kuat cahaya 0,05 ft-c, sinar untuk membaca besarnya 20 ft-c,

sedangkan untuk proses fotosintesis minimal antara 100-200

ft-c.

Intensitas cahaya rendah dapat digunakan oleh tanaman

dengan lebih efisien dibandingkan intensitas cahaya tinggi,

tetapi intensitas cahaya yang terlalu rendah justru

menghambat dan merusak pertumbuhan dan perkembangan

tanaman. Tanaman di tempat gelap atau mendapat sinar

redup (dim light) misalnya pada tempat ternaungi

tumbuhnya tinggi kurus (tall and spindy) dengan daun

kekuningan yang disebut dengan etiolasi (Gambar 4).

Kualitas cahaya matahari ditentukan oleh proporsi

relatif panjang gelombangnya, selain itu kualitas cahaya

tidak selalu konstan namun bervariasi dari musim ke musim,

lokasi geografis serta perubahan komposisi udara di

atmosfer. Cahaya matahari yang sampai pada tajuk atau

kanopi tanaman tidak semuanya dapat dimanfaatkan,

sebagian dari cahaya tersebut diserap, sebagian

ditransmisikan, atau bahkan dipantulkan kembali.

Pengertian cahaya berkaitan dengan radiasi yang terlihat

(visible) oleh mata, dan hanya sebagian kecil saja yang

diterima dari radiasi total matahari.

Radiasi matahari terbagi dua, yaitu yang bergelombang

panjang (long wave radiation) dan yang bergelombang pendek

(short wave radiation). Batas terakhir dari radiasi gelombang

pendek adalah radiasi ultraviolet, sedangkan batas akhir

radiasi gelombang panjang adalah sinar inframerah. Radiasi

dengan panjang gelombang antara 400 hingga 700 um adalah

yang digunakan untuk proses fotosintesis. Ukuran panjang

gelombang masing-masing radian tersebut terdapat pada

Gambar 5.

Gambar 5. Panjang gelombang radiasi matahari

Cahaya matahari yang sampai ke bumi hanya sebagian

saja dari yang dipancarkan, selebihnya cahaya tersebut

tersaring oleh beberapa komponen atmosfer atau

dipantulkan kembali ke angkasa luar. Cahaya matahari

gelombang pendek tersaring dan diserap oleh lapisan ozon

(O3

) di atmosfer, sedangkan cahaya gelombang panjang

tersaring oleh uap air di udara, cahaya gelombang panjang

lainnya dipecahkan/dipencarkan dan dipantulkan oleh awan

dan lapisan debu di atas permukaan bumi.

Pengaruh kualitas cahaya terhadap pertumbuhan dan

perkembangan tanaman telah banyak diselidiki, dimana

diketahui bahwa spektrum yang nampak (visible) diperlukanuntuk pertumbuhan tanaman. Apabila tanaman

ditumbuhkan pada cahaya biru saja daunnya akan

berkembang secara normal, namun batangnya akan

menunjukkan tanda-tanda terhambat pertumbuhannya.

Apabila tanaman ditumbuhkan pada cahaya kuning saja,

cabang-cabangnya akan berkembang tinggi dan kurus dengan

buku (internode) yang panjang dan daunnya kecil-kecil. Dari

penelitian tersebut telah membuktikan bahwa cahaya biru

dan merah memegang peranan penting untuk

berlangsungnya proses fotosintesis.

Fotoperiodisitas atau panjang hari didefinisikan sebagai

panjang atau lamanya siang hari dihitung mulai dari

matahari terbit sampai terbenam ditambah lamanya keadaan

remang-remang (selang waktu sebelum matahari terbit atau

setelah matahari terbenam pada saat matahari berada pada

posisi 60 di bawah cakrawala). Panjang hari tidak terpengaruh

oleh keadaan awan seperti pada lama penyinaran yang bisa

berkurang bila matahari tertutup awan, sedang panjang hari

tetap.

Panjang hari berubah beraturan sepanjang tahun sesuai

dengan deklinasi matahari dan berbeda pada setiap tempat

menurut garis lintang. Pada daerah equator panjang hari

sekitar 12 jam per harinya, semakin jauh dari equator

panjang hari dapat lebih atau kurang sesuai dengan

pergerakan matahari. Secara umum dapat dikatakan bahwa

semakin lama tanaman mendapatkan pencahayaan

matahari, semakin intensif proses fotosintesis, sehingga

hasil akan tinggi. Akan tetapi fenomena ini tidak sepenuhnya

benar karena beberapa tanaman memerlukan lama

penyinaran yang berbeda untuk mendorong tahap

pembungaan. Fotoperiodisitas tidak hanya berpengaruh

terhadap jumlah makanan yang dihasilkan oleh suatu

tanaman, tetapi juga menentukan waktu pembungaan pada

banyak tanaman.

Berdasarkan respon tanaman terhadap panjang hari

(fotoperiodisme) maka tanaman dapat digolongkan menjadi

tiga kelompok, yaitu: a) golongan tanaman hari panjang (long

day plants), b) tanaman hari pendek (short day plants), dan

c) tanaman hari netral (neutral day plants). Disamping itudikenal pula panjang hari kritis yaitu panjang hari

maksimum (untuk tanaman hari pendek) dan minimum

(untuk tanaman hari panjang) dimana inisiasi pembungaan

masih terjadi. Panjang hari kritis berbeda-beda menurut

jenis tanaman dan bahkan varietas. Apabila tanaman hari

pendek ditumbuhkan pada hari panjang, akan menghasilkan

banyak karbohidrat dan protein yang digunakan untuk

perkembangan batang dan daun. Oleh karenanya tanaman

hari pendek yang ditumbuhkan pada hari panjang secara

ekstrim akan tumbuh vegetatif, tidak mampu membentuk

bunga dan buah. Sebaliknya apabila tanaman hari panjang

ditumbuhkan pada hari pendek akan menghasilkan sedikit

karbohidrat dan protein sehingga pertumbuhan vegetatifnya

lemah dan tidak berbunga.

Respon tanaman terhadap panjang hari sering

dihubungkan dengan pembungaan, namun sebenarnya

banyak aspek pertumbuhan tanaman yang dipengaruhinya,

antara lain : (a) inisiasi bunga, (b) produksi dan kesuburan

putik dan tepungsari, misalnya pada jagung, ( c )

pembentukan umbi pada tanaman kentang, bawang putih

dan ubi-ubian yang lain, (d) dormansi benih, terutama biji

gulma dan perkecambahan biji pada tanaman bunga, dan (e)

pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, seperti

pembentukan anakan, percabangan dan pertumbuhan

memanjang. Beberapa contoh tanaman hortikultura hari

panjang, hari pendek dan hari netral dapat dilihat pada

Tabel 4 berikut.Di Indonesia panjang hari tidak banyak berbeda dari

bulan ke bulan selama satu tahun, perbedaan hari terpanjang

dan terpendek hanya 50 menit. Semakin jauh dari equator

perbedaan panjang hari akan semakin besar. Dengan

demikian pengaruh panjang hari terhadap tanaman juga

jarang ditemui di daerah tropika. Pengetahuan tentang

panjang hari ini sangant penting bila akan mengadakan

introduksi suatu varietas baru dari luar negeri, atau

pemilihan varietas yang cocok untuk suatu daerah, dan bagi

pemulia tanaman dalam upaya mendapatklan varietas baru

yang tahan terhadap panjang hari (tanaman hari netral).

3.3.1.2. Suhu.

Pengertian suhu mencakup dua aspek, yaitu derajat dan

insolasi (suhu suatu daerah). Insolasi menunjukkan energi

panas dari matahari dengan satuan gram/kalori/cm2

/jam,

mirip dengan pengertian intensitas pada radiasi matahari.

Satu gram kalori adalah sejumlah energi yang dibutuhkan

untuk menaikkan suhu satu gram air sebesar 10C. Jumlah

insolasi atau suhu suatu daerah tergantung pada: (a) letak

lintang (latitude) suatu daerah. Di katulistiwa insolasi lebih

besar dan sedikit bervariasi dibandingkan dengan sub-tropis

dan daerah sedang. Dengan semakin bertambahnya latitude

insolasi semakin kecil, karena sudut jatuh radiasi matahari

semakin besar atau jarak antara matahari dan permukaan

bumi semakin jauh. Akan tetapi insolasi total untuk satu

musim pertumbuhan tanaman hampir sama karena panjang

hari yang lebih lama; (b) altitude (tinggi tempat dari

permukaan laut). Semakin tinggi altitude maka insolasi

semakin rendah, setiap naik 100 m suhu turun 0,6 0C; (c)

musim berpengaruh terhadap insolasi dalam kaitannya

dengan kelembaban udara dan keadaan awan; dan (d) angin

juga sering berpengaruh terhadap insolasi, apalagi bila angin

tersebut membawa uap panas. Selain keragaman atar

daerah, suhu juga bervariasi berdasarkan waktu, baik suhu

udara maupun suhu tanah (pagi-siang-sore).

Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman dikenal

sebagai suhu kardinal yaitu meliputi suhu optimum (padakondisi ini tanaman dapat tumbuh baik), suhu minimum

(pada suhu di bawahnya tanaman tidak dapat tumbuh), serta

suhu maksimum (pada suhu yang lebih tinggi tanaman tidak

dapat tumbuh). Suhu kardinal untuk setiap jenis tanaman

memang bervariasi satu dengan lainnya.

Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan

perkembangan tanaman dibedakan menjadi 2 yaitu, batas

suhu yang membantu pertumbuhan dan perkembangan

tanaman, dan batas suhu yang tidak membantu pertumbuhan

dan perkembangan tanaman. Batas suhu yang membantu

pertumbuhan dan perkembangan tanaman diketahui sebagai

batas suhu optimum. Pada batas ini semua proses dasar

seperti fotosintesis, respirasi, penyerapan air, transpirasi,

pembelahan sel, perpanjangan sel dan perubahan fungsi sel

akan berlangsung baik dan tentu saja akan diperoleh

produksi tanaman yang tertinggi. Batas suhu optimum tidak

sama untuk semua tanaman, sebagai contoh apel, kentang,

sugar-beet menghendaki suhu yang lebih rendah

dibandingkan : tanaman jeruk, ketela rambat atau gardenia.

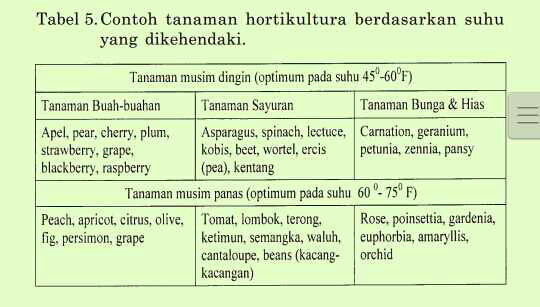

Berdasarkan hal ini tanaman hortikultura dikelompokkan

menjadi:

a. Tanaman yang menghendaki batas suhu optimum yang

rendah (tanaman musim dingin), yaitu tanaman yang

tumbuh baik pada suhu antara : 450

- 600F.b. Tanaman yang menghendaki batas suhu optimum yang

tinggi (tanaman musim panas), yaitu tanaman yang

tumbuh baik pada suhu antara : 600

- 750F.

Batas suhu yang tidak menguntungkan dikelompokkan

menjadi: (1) suhu di atas optimum yaitu tanaman yang

tumbuh pada kondisi ini pada akhir pertumbuhannya

biasanya menghasilkan produksi yang rendah. Hal ini

disebabkan kurang adanya keseimbangan antara besarnya

fotosintesis yang dihasilkan dan berkurangnya karbohidrat

karena adanya respirasi. Bertambahnya suhu akan

mempercepat kedua proses ini, tetapi di atmosfer di atas

batas optimum, proses respirasi akan berlangsug lebih besar

dari pada fotosintesis, sehingga bertambah tingginya suhu

tersebut akan mengakibatkan berkurangnya produksi; dan

(2) suhu di bawah batas optimum yaitu tanaman yang tumbuh

pada kondisi ini akan menghasilkan pertumbuhan yang

kurang baik dan produksinya akan lebih rendah. Hal ini

disebabkan pada suhu yang rendah besarnya fotosintesis

yang dihasilkan dan protein yang dibentuk dalam keadaan

minimum, akibatnya pertumbuhan dan perkembangan

lambat dan produksi rendah.

Pada suhu ekstrim tanaman akan mengalami kerusakan.

Di Indonesia kerusakan tanaman terhadap suhu ekstrim

jarang sekali terjadi, karena pada umumnya di daerah

tropika variasi suhu tidak terlalu besar. Namun di daerah

beriklim sedang kerusakan tanaman akibat suhu rendah

sering terjadi, demikian pula di daerah gurun pasir

kerusakan akibat suhu tinggi. Ada beberapa terminologi

untuk kerusakan tanaman sebagai akibat suhu rendah, yaitu:

a. Sufokasi (suffocation), lambatnya pertumbuhan tanaman

karena permukaan tanah tertutup lapisan salju,

misalnya kekurangan oksigen dalam tanah.

b. Desikasi (desiccation) atau disebut dengan istilah

kekeringan fisiologis, bukan karena tidak ada air

dalam tanah melainkan absorpsi air oleh akar terhambat

karena berkurangnya permeabilitas selaput akar atau

karena naiknya viskositas air dalam tanah dan bahkan

membeku.c. Heaving yaitu kerusakan tanaman karena hubungan

akar dan bagian atas tanaman terputus disebabkan

adanya kristal es pada permukaan tanah.

d. Chilling adalah kerusakan akibat suhu rendah di atas

titik beku ( suhu <40C), gejalanya ada garis-garis

khlorosis pada daun.

e. Freezing Injury adalah pembekuan dalam jaringan

tanaman yang berupa kristal es didalam atau di antara

sel sehingga tanaman rusak secara mekanis, akibatnya

bagian tanaman atau seluruh tanaman mati.

Selain kerusakan karena suhu rendah, suhu tinggipun

juga merusak tanaman bila berada pada tingkat ekstrim.

Beberapa kerusakan tanaman akibat suhu tinggi antara lain

timbulnya kanker batang, rusaknya protoplasma sehingga

sel menjadi rusak dan tanaman mati, dan respirasi

meningkat secara cepat sehingga cadangan makanan

(karbohidrat) hasil fotosintesis cepat habis.

Masih dalam kaitannya dengan respon tanaman terhadap

suhu, proses pembungaan tanaman dapat dipercepat dengan

chilling (yaitu suhu rendah <40C). Cara ini yang sering

disebut dengan vernalisasi, yang keberhasilannya

ditentukan oleh: (a) benih mendapat air mencukupi (tersedia

sukup air) untuk proses imbibisi tetapi tidak boleh terlalu

banyak yang dapat menyebabkan benih berkecambah, (b)

adanya periode “pre-chilling” selama 10-24 jam pada suhu

15-180C setelah pembasahan benih; c) oksigen cukup

tersedia, dan d) suhu chilling sebesar 1-60C selama 48 jam.

Dalam bidang pertanian dikenal istilah satuan panas

(heat unit) yaitu jumlah panas yang dibutuhkan tanaman

selama siklus hidupnya. Satuan panas tidak sama untuk

setiap jenis tanaman. Pada tanaman yang sama, umur panen

akan lebih panjang bila ditanam pada daerah bersuhu rendah

karena untuk mendapatkan sejumlah satuan panas tertentu

dibutuhkan waktu lebih lama. Sehingga kegunaan praktis

dari satuan panas ini adalah untuk meramal saat panen yang

tepat setelah mengetahui secara umum berdasarkan

deskripsi yang ada. Walaupun demikian perlu diingat bahwa

satuan panas bukan merupakan satu-satunya faktor yang

menentukan umur panen. Masih banyak faktor lain yang

perlu diperhatikan karena pengaruhnya cukup besar

terhadap umur panen, antara lain: (1) kesuburan tanah,

dimana tanah yang terlalu subur terutama kandungan unsur

N tinggi akan mempercepat panen; (2) kandungan air dalam

tanah dan kelembaban udara, tanaman yang tumbuh pada

kondisi basah akan terpacu dominasi pertumbuhan

vegetatifnya dari pada yang tumbuh pada kondisi kering;

dan ( c) radiasi matahari, kaitannya dengan panjang hari akan

berpengaruh pada inisiasi pembungaan yang pada akhirnya

mempengaruhi umur panen.

Adanya pengaruh suhu yang menyolok terhadap

pertumbuhan dan perkembangan tanaman hortikultura

menyebabkan penuhnya perhatian dan betapa hati-hatinya

pengusaha tanaman hortikultura dalam mempertahankan

suhu malam untuk rumah kaca, digunakan sistem kontrol

dengan termostat. Dengan cara ini panas diatur. Bila suhu

mendekati batas paling bawah kisaran suhu optimum, katup

terbuka dan mengalirlah uap air panas dalam pipa-pipa, dan

bila suhu mendekati batas atas, katup tertutup dan uap tidak

mengalir. Di Indonesia, pengaturan suhu demikian masih

terlalu mahal. Pengaturan hanya dengan pemilihan

ketinggian tempat atau altitude untuk menanam jenis-jenis

tertentu yang memiliki syarat suhu malam berbeda.

Bagi keadaan di Indonesia, pengaruh yang tidak

favorable dari suhu ialah suhu tanam di atas kisaran malam

optimum. Tanaman yang terkena suhu malam di atas kisaran

suhu optimumnya, khususnya pada tahap pertumbuhan

akhir, biasanya rendah hasilnya. Hal ini disebabkan, pada

suhu malam di atas kisaran suhu optimum, laju fotosintesis

tetap tinggi, namun laju respirasi naik pesat. Akibatnya

karbohidrat untuk pertumbuhan dan hasil panen menjadi

berkurang. Agar tanaman tumbuh dan berkembang cepat,

laju fotosintesis harus selalu lebih besar dari laju respirasi,

makin besar selisihnya makin besar hasil panen. Semua ini

menjelaskan mengapa hasil kentang yang merupakan

tanaman musim sejuk, jauh lebih tinggi hasilnya bila ditanam

di Pengalengan, Wonosobo dan Tengger dibanding bila

ditanam di Bogor dan Ciawi. Demikian pula bunga anyelirmenghasilkan bunga yang lebih besar dan lebih harum bila

ditanam di Cibodas dibanding di Megamendung (Harjadi,

1996).

3.3.1.3. Faktor Biotik

Lingkungan tanaman di atas tanah dapat mengandung

mikrooganisme yang bersifat patogen terhadap tanaman.

Iklim mempengaruhi faktor biotik di atas tanah, termasuk

hama dan penyakit tanaman hortikultura. Serangan hama

dan penyakit dapat terjadi karena ada tanaman inang yang

peka, ada pathogen dan lingkungan yang cocok yang disebut

dengan segi tiga penyakit (disease triangle). Serangan hama

dan penyakit tidak akan terjadi apabila salah satu dari segi

tiga penyakit tersebut tidak mendukung.

3.3.2. Lingkungan di Bawah Tanah

3.3.2.1. Tanah

Tanah merupakan medium utama untuk menumbuhkan

tanaman. Namun dengan teknologi modern tanaman dapat

ditanam pada berbagai media lainnya seperti air, arang

sekam, kerikil, atau campuran berbagai media tertentu

dalam pot (potting media). Media campuran tersebut sering

disebut media buatan tanpa tanah (soilless mixes) karena

material penyusunnya tidak asli dari tanah, walaupun

sesungguhnya campuran tersebut banyak yang mengandung

tanah.

Fungsi tanah dalam produksi tanaman adalah untuk

menyokong tanaman secara fisik sehingga dapat tumbuh

tegak serta sebagai sumber hara dan air (kelembaban) bagi

pertumbuhan tanaman. Dalam kaitannya dengan

kemampuan tanah menyediakan nutrisi bagi tanaman, tanah

dibedakan atas tanah subur, kurang subur dan tanah

marjinal. Kesuburan tanah terkuras dari tahun ketahun

sehingga perlu dipupuk secara periodik.

Secara vertikal (dari atas ke bawah), tanah terdiri atas

beberapa lapisan yang disebut dengan horison tanah.

Lapisan-lapisan tersebut secara bersama-sama membentuk

profil tanah. Profil tanah terdiri atas 3 bagian, yaitu:

a. Lapisan atas (top soil/A-horizon), yaitu lapisan tanah

paling atas tempat sebagian besar akar tanaman

ditemukan. Warnanya umumnya lebih gelap sebab

mengandung bahan organik tinggi. Lapisan ini sering

disebut tanah pertanian (agricultural soil) yang

terganggu selama persiapan lahan untuk tujuan

budidaya. Lapisan ini juga merupakan lapisan yang

mengalami pencucian hara (leaching) dan pelapukan

(weathering) paling besar.

b. Lapisan subsoil (sub soil/B and C-horizon), yaitu lapisan

transisi pada profil tanah yang merupakan zone

penangkap (catch zone) bagi partikel dan mineral tanah

yang bergeraak dari lapisan top soil karena pengaruh

air. Horison ini mengakumulasi liat, kalsium karbonat

dan oksida tanah. Kandungan bahan organiknya rendah

dan sebagian kecil akar dapat ditemukan pada lapisan

ini.

c. Bahan induk tanah (parent material/substratun/Rhorizon), yaitu lapisan bahan induk tanah yang

merupakan sumber dari pembentuk lapisan tanah

diatasnya.

Karena jenis tanaman sangat beraneka ragam, baik jenis

tanamannya maupun penggunaanya, persyaratan tanah

untuk tumbuh optimalnya juga sangat beraneka. Banyak

tanaman menggunakan tempat buatan yang disesuaikan

dengan persyaratan yang diminta oleh tanaman

besangkutan. Tempat buatan tersebut dapat berupa medium

tumbuh yang terbuat dari campuran tanah, bahan organik,

pupuk dan/atau rumah kaca yang kondisi cahaya, suhu dan

kelembabannya dapat diatur. Sehingga sangat sulit untuk

menyebutkan persyaratan tanah yang berlaku untuk semua

tanaman.

Pengembangan jenis tanaman tertentu seperti

hortikultura memungkinkan penggunaan tanah pertanian

dihemat, karena hortikultura dapat dikembangkan dilahan

sempit dengan menanam secara vertikal, dengan media

buatan, baik dipedesaan maupun di sela-sela bangunan dan

pekarangan rumah di perkotaan. Dengan media tumbuh

buatan (tanah buatan), pengembangan hortikultura tidak

dibatasi oleh ketersediaan hamparan tanah alami yang

sesuai. Hal ini dapat mengurangi perebutan penggunaan

lahan dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian. Sudah

barang tentu tidak semua budidaya hortikultura dapat

dilakukan dalam media buatan. Tanaman yang diproduksi

untuk melayani penduduk dalam jumlah banyak seperti

kentang, cabai atau tanaman dengan habitus besar dan pohon

buah seperti kelapa dan mangga harus dibudidayakan di

lahan sungguhan. Tanaman tersebut dapat ditanam di media

buatan, tetapi hanya untuk skala kecil dan untuk hobby.

Bagian kegiatan budidaya tanaman yang dapat sepenuhnya

dapat dikerjakan pada tempat tumbuh buatan adalah

pembenihan dan pembibitan.

Budidaya dengan media buatan atau disebut juga dengan

budidaya tanpa tanah (soiless culture) dikenal dengan istilah

hidroponik, yang secara harfiah berarti pekerjaan air. Jenisjenis hidroponik antara lain (Roberto, 2003):

1. Kultur air, yaitu jenis hidroponik dimana akar tanaman

dicelupkan dalam larutan hara (air dan hara) dengan

susunan berimbang pada wadah dan teknik tertentu.

2. Aeroponik, yaitu jenis hidroponik dimana akar tanaman

berada di udara tetapi secara berkala dijenuhkan dengan

kabut larutan hara (aerosol hara) untuk menghemat

penggunaan air dan hara.

3. Kultur pasir, yaitu jenis hidroponik dimana akar tanaman

ditumbuhkan dalam subtrat padat anorganik (pasir,

plastik, atau bahan anorganik yang lain) berdiameter <

3 mm.

4. Kultur kerikil, yaitu jenis hidroponik yang sama seperti

kultur pasir dimana akar tanaman ditumbuhkan dalam

subtrat padat anorganik tetapi ukuran partikelnya lebih

besar dengan diameter > 3 mm.

5. Vermikulaponik, yaitu jenis hidroponik dimana akar

tanaman ditumbuhkan dalam subtrat dari mineral

lempung vermikulit dengan atau dicampur dengan bahan

anorganik lain

6. Kultur batuan wol (rock woll), yaitu jenis hidroponik

dimana akar tanaman ditumbuhkan dalam subtrat

perakaran yang terbuat dari batual wol. Batuan wol

adalah bahan yang tampak seperti wol berupa anyaman

serat-serat halus yang terbuat dari batuan tertentu.

3.3.2.2. Air

Air sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan

tanaman. Dalam pembicaraan suplai air sebagai pembatas,

faktor lain diasumsikan dalam keadaan favorabel bagi

pertumbuhan dan perkembangan. Suhu siang dan malam,

serta intensitas cahaya dalam kisaran optimum, periode

cahaya dan gelap cocok untuk tanaman, unsur-unsur

esensialnya juga dalam keadaan favorabel. Dalam kaitannya

dengan suplai air sebagai faktor pembatas, pengaruhnya

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat

dikelompokkan menjadi tiga yaitu suplainya cukup

(favorable), suplai kekurangan, dan suplai kelebihan.

Pada kondisi suplai air favorabel, laju absorpsi air

menjamin laju transpirasi. Dalam kondisi demikian sel

penjaga dan sel-sel yang mengelilinginya bersifat turgid dan

stomata terbuka. Akibatnya, karbondioksida berdifusi

secara cepat ke dalam daun dan fotosintesis berlangsung

dengan laju tinggi. Dengan laju fotosintesis yang tinggi

selama siang hari dan laju respirasi normal selama siang

dan malam, banyak karbohidrat tersedia untuk pertumbuhan

dan perkembangan; dan bila tanaman telah diperlakukan

dengan baik, terutama dalam pengertian tahap vegetatifreproduktif, hasil yang terpasarkan akan tinggi. Jadi, bila

lingkungan menyebabkan laju transpirasi yang tinggi oleh

intensitas cahaya tinggi atau suhu tinggi, atau udara kering

atau angin kencang, atau kombinasi dari faktor-faktor

tersebut, maka suplai air tersedia dalam tanah, daya

absorpsi air dari daerah rambut akar dan permukaan

absorpsi harus sepadan tingginya. Sebaliknya, bila

lingkungan menyebabkan laju transpirasi yang rendah,

suplai air dalam tanah yang relatif rendah, atau daya isap

air yang rendah dari daerah rambut akar, atau permukaan

absorpsi yang sempit atau kombinasi dari faktor-faktor ini

boleh jadi cukup untuk memasok tanaman dengan jumlah

air yang cukup. Dengan kata lain, bila suplai air merupakan

faktor pembatas, laju absorpsi dan laju transpirasi harus

diperhatikan bersama-sama. Pada suplai air favorable, laju

absorpsi seimbang/sama besarnya dengan laju transpirasi,

sel penjaga turgid, stomata terbuka, karbondioksida

berdifusi ke dalam daun secara cepat, laju fotosintesis tinggi,

laju respirasi normal dan banyak karbohidrat tersedia bagi

pertumbuhan.

Pada suplai kekurangan, pengaruhnya terhadap

pertumbuhan berbeda antara kekurangan ringan dan

kekurangan ekstrim. Pada umumnya, pengaruhnya yang

segera ialah pengurangan ukuran sel di daerah pemanjangan

sel. Jadi, sel-sel yang terbentuk berukuran lebih kecil. Hal

ini menjelaskan mengapa tanaman yang tumbuh dengan

sedikit kekurangan air, membentuk batang yang pendek

ruasnya dan mengapa daun-daunnya, bunga-bunga dan buahbuahnya berukuran kecil. Pengaruh berikutnya ialah

pengurangan laju fotosintesis. Laju absorpsi jauh lebih

rendah dari laju transpirasi, sel-sel penjaga kehilangan

turgornya dan jadi kempis, stomata menutup sebagian atau

secara sempurna. Akibatnya, laju difusi karbondioksida ke

dalam sel-sel pembuat karbohidrat rendah, dan laju

pembentukan bahan-bahan pangan awal juga rendah. Hanya

sedikit karbohidrat, pigmen, lemak, protein, dan zat-zat lain

yang dibentuk; pertumbuhan lambat, dan hasil yang dapat

dipanen/dipasarkan jadi rendah. Bila laju transpirasi tinggi

dan laju absorpsi air rendah, stomata mulai menutup pada

siang hari. Pada kondisi ekstrim yaitu laju absorpsi sangat

rendah dibarengi laju transpirasi tinggi, stomata tertutup

mulai pagi hari dan akan terus demikian sepanjang hari.

Pengaruh suplai kekurangan menjelaskan mengapa hasil

yang dapat dipasarkan rendah, buah-buah yang dipanen

kecil dan kusam, tidak mengkilat. Pengaruh ekstrim

megakibatkan kelayuan. Bila tanaman layu, sel-sel penjaga

stomata betul-betul kempis dan stomata tertutup, dan

akibatnya fotosintesis terhenti. Oleh karena respirasi

berlangsung terus, tanaman berkurang bobot keringnya. Bila

kelayuan berjalan terus, tanaman terus kelaparan, dan

akhirnya mati.

Pada umumnya gejala awal kekurangan air pada tahap

vegetatif adalah berkurangnya laju perluasan batang dan

cabang-cabang diikuti pembentukan daun-daun yang

berwarna hijau tua, sehat tapi relatif berukuran kecil. Ini

diikuti terbentuknya batang-batang atau cabang-cabang yang

yang langsing, bunga yang kecil dan buah-buah yang kecil,

serta berwarna kurang menarik. Pada tanaman tertentu

(lemon, dan tomat) daun-daun pada kondisi laju absorpsi

yang rendah dan laju respirasi tinggi, betul-betul menarik

air dari buahnya. Hal inilah yang menyebabkan buah lemon

jadi kecil, dan pada tomat jadi kondisi penyakit busuk ujung

buah (blossom end rot). Cara mengatasi kekurangan air

tergantung jenis tanamannya; misalnya, florist mengurangi

intensitas cahaya, dan pekebun (grower) yang rajin lalu

memberi irigasi secara baik, memberi mulsa, dan lain-lain.

Pada suplai kelebihan, pada kondisi tertentu untuk

tanaman tertentu, kelebihan air dalam tanaman

memberikan efek buruk. Pada umumnya, efek ini mencakup

terbentuknya bibit-bibit berkaki panjang (leggy) dan

terjadinya keretakan tumbuh. Bibit-bibit berkaki panjang

biasanya terbentuk pada kondisi: bila tanaman rapat

berdekatan, bila tanah dibiarkan hangat dan lembab, bila

suhu udara dalam kisaran suhu optimum dan bila intensitas

cahaya secara relatif rendah. Tanah yang hangat dan lembab,

serta sistem perakaran yang baik dapat menjamin absorpsi

yang banyak; namun penanaman yang terlalu rapat, suhu

yang favorabel, intensitas cahaya yang kurang dan

dikombinasikan angin kencang dapat membuat laju

transpirasi secara relatif rendah. Jadi absorpsi yang tinggi

di suatu pihak dan di pihak lain laju transpirasi yang secara

relatif rendah, tekanan turgor di daerah pemanjangan sel

tinggi, dan sel-sel merentang tidak wajar. Hal ini sering

terjadi di rumah kaca dan bedengan tanam pada awal musim

semi. Keretakan tumbuh (growth cracks) terjadi pada

kondisi absorpsi air dan transpirasi serupa, misalnya

terbelahnya kepala kubis dan pecah buah tomat, pecah umbi

pada wortel dan ubi jalar. Cuaca lembab memberikan suplai

air tersedia yang banyak, yang bagi tanaman dengan sistem

perakaran ekstensif, meningkatkan laju absorpsi yang tinggi.

Cuaca lembab, juga bersamaan dengan suhu rendah,

intensitas cahaya rendah, dan kelembaban nisbi yang tinggi,

menyebabkan laju transpirasi yang rendah. Maka absorpsi

air yang tinggi di satu pihak dan transpirasi rendah di pihak

lain, biasanya berhubungan dengan keretakan tumbuh.

Pengaruh air berlebihan dalam tanaman dapat menyebabkan

laju absorpsi air lebih tinggi dari pada transpirasi,

pertambahan ukuran sel dan ruas panjang berlebih, sel-sel

tanaman pecah yang akhirnya terjadi keretakan-tumbuh.

3.3.2.3. Unsur Hara

Lingkungan di bawah tanah menyediakan unsur hara bagi

tanaman. Tanaman hijau merupakan pabrik biokimiawi.

Bahan mentah tertentu digunakan baik langsung maupun

tak langsung, dalam pembuatan bahan pangan yang penting,

serat, enzim, hormon, dan vitamin. Unsur hara sebagai salah

satu bahan bakunya haruslah memenuhi syarat yaitu

mengandung satu atau lebih unsur esensial untuk

pertumbuhan dan perkembangan serta berada dalam bentuk

yang dapat diserap tanaman dan digunakannya. Sebagai

contoh, nitrogen merupakan bagian semua protein dan

bagian molekul klorofil a dan klorofil b. Nitrogen, karena

itu merupakan unsure esensial. Walau nitrogen berada

dalam banyak tipe persenyawaan, tanaman hanya menyerap

dan menggunakan nitrogen dari dalam tanah dalam bentuk

ion yang relatif sederhana; ion nitrat dan ion amonium.

Unsur-unsur esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan

dan perkembangan tanaman ialah: karbon, oksigen, hidrogen,

nitrogen, fosfor, kalium, belerang, kalsium, magnesium,

mangan,besi, boron, seng, tembaga, dan molibdenum. Karena

unsur esensial sangat penting, perlu diketahui peranannya

dalam kehidupan tanaman, bagaimana mengenali gejala

kekahatan (defisiency) atau kelebihannya (toxicity), dan bila

dan bagaimana memberikannya yang terbaik (Marschner,

1986)

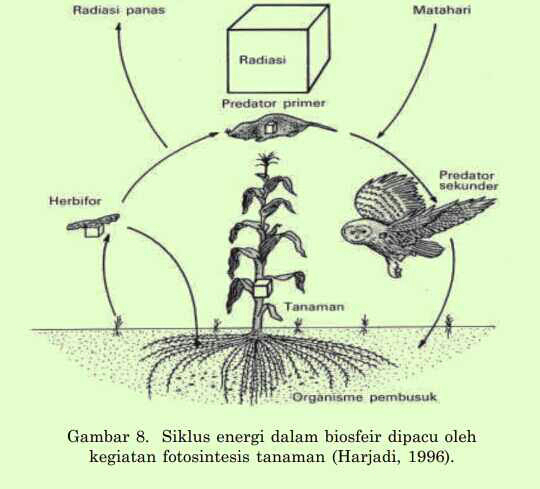

3.4. Aliran Energi dalam Pertanian

3.4.1. Penggunaan Energi untuk Kegitaan Tanaman

Matahari merupakan sumber utama energi bagi

kehidupan dan lingkungan di bumi. Energi cahaya matahari

(energi fisik) ditangkap (trapping) dan diubah oleh produsen

(tumbuhan berhijau daun) menjadi energi kimia, kemudian

energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari

berbagai tingkat trofik melalui jalur rantai makanan. Energi

kimia yang diperoleh organisme digunakan untuk kegiatan

hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Jadi,

energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik

melalui produsen/tumbuhan.

Pertumbuhan dan perkembangan organisme menunjukan

energi kimia yang tersimpan dalam organisme, yang

sekaligus mengindikasikan bahwa setiap organisme

melakukan pemasukan dan penyimpanan energi. Pemasukan

dan penyimpanan energi dalam suatu ekosistem disebut

sebagai produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem

terdiri dari produktivitas primer dan produktivitas

sekunder. Produktivitas primer adalah kecepatan mengubah

energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk

bahan organik oleh organisme autotrof, sedangkan

produktivitas sekunder adalah kecepatan mengubah energi

kimia dalam bentuk bahan organik menjadi simpanan energi

kimia baru oleh organisme heterotrof. Bahan organik yang

tersimpan pada organisme autotrof dapat digunakan sebagai

makanan bagi organisme heterotrof. Dari makanan tersebut,

organisme heterotrof memperoleh energi kimia yang akan

digunakan untuk kegiatan kehidupannya dan juga disimpan.

Kegiatan atau proses kehidupan diawali dengan

pengubahan energi fisik menjadi energi kimia oleh tanaman.

Terkait dengan pemanfaatan energi fisik ini, produksi dalam

pertanian tidak lain adalah besarnya energi surya yang dapat

ditangkap dan diubah pada persitiwa fotosintesis yang

dilakukan oleh produsen primer (tumbuhan dan organisme

yang berhijau daun/fitoplankton). Energi matahari

merupakan sumber utama dalam hubungannnya dengan

pertumbuhan tanaman, dimana 90% bahan kering tanaman

pertanian berasal dari perubahan karbon (C) melalui proses

fotosintesis yang tergantung cahaya. Saat ini telah teresdia

metode untuk menghitung produktivitas tanaman dengan

memperhatikan penangkapan energi matahari dan

pengubahannya ke energi kimia melalui proses fotosintesis.

Bahkan telah berkembang ilmu ekologi produksi yaitu ilmu

yang membahas mulai dari proses perubahan energi fisik

menjadi energi kimia dan alirannya lewat tananam dan

hewan.

Seluruh aktivitas fisiologis tanaman membutuhkan

energi. Sebagai sumber energi utama yang mendukung

proses aktivitas fisiologis adalah matahari. Pemanfaatan

radiasi surya oleh tanaman hanya berkisar antara 1 - 2 %

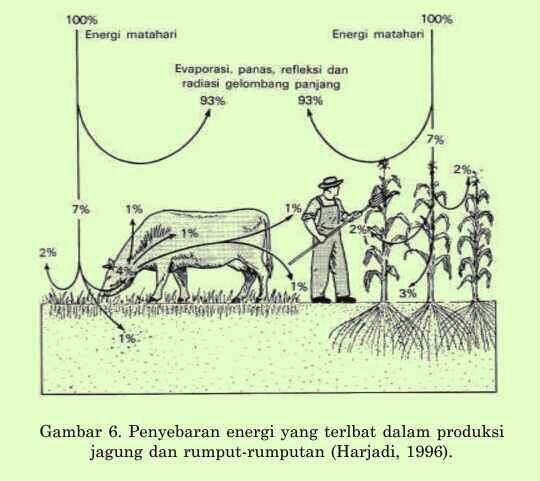

dari total radiasi. Menurut Harjadi (1996), dari seluruh

sinar matahari yang mencapai bumi sebanyak 500 kalori tiap

sentimeter persegi setiap hari, kira-kira 93% kembali ke

atmosfir. Dengan hara dan air berlimpah dan daun

menutupi permukaan bumi cukup, kira-kira 7% cahaya

matahari dapat diubah melalui fotosintesis, 2% digunakan

untuk respirasi (diperlukan tanaman untuk tumbuh dan

berkembang), dan 5% menjadi bahan kering tanaman

(biomassa). Pada jagung, 3% menjadi akar, batang dan daun

yang menjadi sisa tanaman, dikembalikan ke tanah atau

diberikan kepada ternak, dan 2% tertimbun di biji yang dapat

dimakan manusia. Penyebaran energi lebih lanjut dilakukan

oleh manusia dan hewan (Gambar 6).

Dari sejumlah 263.000 langley (1 langlay = 1 g kalori/cm)

energi matahari yang diterima di bagian luar atmosfer bumi,

hanya 140.000 langlay yang benar-benar mencapai

permukaan bumi. Jumlah energi tersebut tersedia untuk

tanaman, tetapi penyebaran energi matahari di permukaan

bumi tidak merata dipengaruhi oleh keadaan awan, altitude

(tinggi tempat), latitude (letak lintang), topografi, musim dan

waktu dalam hari (Gambar 7). Yang sangat penting untuk

pertanian adalah energi penyinaran di bagian nampak

(visible part) dari spektrum cahaya, karena di bagian sinar

inilah tumbuh-tumbuhan mampu mengubah energi matahari

menjadi energi kimia melalui proses fotosintesisProses fotosintesis terjadi pada cahaya tampak

(Photosynthetically Active Radiation/PAR) (400-700 nm atau

0.38 – 0.68 µm) dengan hasil utama adalah karbohidrat

(gula). Efisiensi pengubahan energi pada tanaman hidup

berkisar lebih kurang 20% dan hal tersebut berkaitan dengan

respirasi. Respirasi adalah suatu kegiatan tanaman untuk

mendapatkan energi (ATP) melalui perombakan hasil

fotosintesis. Hasil proses fotosintesis total setelah dikurangi

dengan respirasi disebut fotosintesis netto yang

diekspresikan dalam bentuk bahan kering atau disebut

biomassa. Jadi, fotosintesis netto sama dengan fotosintesis

total dikurangi resipirasi. Bila fotosintesis netto lebih besar

dari nol berarti ada tumpukan biomasa yang dihasilkan

tanaman. Bila fotosintesis netto dikurangi respirasi samadengan nol terjadi suatu kondisi yang disebut dengan titik

kompensasi cahaya, yaitu hasil fotosintesis semuanya

digunakan untuk proses respirasi. Tapi sebaliknya jika

fotosintesis netto dikurangi respirasi kurang dari nol maka

terjadi keadaan negatif. Keadaan negatif dalam praktik

budidaya harus dihindari, karena akan merugikan tanaman.

Cara untuk menghindari keadaan negatif antara lain dapat

dilakukan melalui pengaturan jarak tanam/kerapatan tanam

atau pengaturan populasi per hektar, pemangkasan daun

ternaungi, membuang cabang negatif atau ranting negatif,

pemupukan berimbang, pengaturan morfologi tanaman

seperti sudut daun, ukuran luas daun dan ketebalan daun,

dan peningkatan kandungan klorofil daun.

3.4.2. Konsep Aliran Enegri dalam Pertanian

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja

(usaha). Satuan energi menurut Satuan Internasional (SI)

adalah joule, tapi ada juga satuan energi yang lain seperti

erg, kalori, dan kWh. Satuan kWh biasa digunakan untuk

menyatakan energi listrik, sedangkan satuan kalori biasanya

untuk energi kimia. Energi amat diperlukan oleh setiap

makhluk hidup setiap hari, karena tanpa adanya energi

mahluk hidup tidak dapat melakukan aktivitas.

Pengubahan energi matahari menjadi energi kimia

dalam reaksi biomolekul menghasilkan karbohidrat sebagai

sumber utama untuk organisme hidup. Karbohidrat

merupakan jenis molekul yang paling banyak ditemukan di

alam, terbentuk pada proses fotosintesis melalui penyatuan

karbon dioksida dan air dengan energi fisik cahaya matahari

yang ditangkap klorofil. Dari karbohidrat hasil fotosintesis

dalam tanaman inilah energi mengalir dalam perkembangan

kehidupan makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang

kemudian masuk pada piramida makanan dan rantai

makanan dalam suatu ekosistem. Proses aliran energi dalam

rantai makakan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Masing-masing organisme dari suatu ekosistem

berinteraksi satu sama lain termasuk berinteraksi juga

dengan lingkungan abiotik untuk kelangsungan

hidupnya. Kelangsungan hidup organisme memerlukan

energi.

2. Energi untuk kegiatan hidup diperoleh dari bahan

organik yang disebut energi kimia. Bahan organik dalam

komponen biotik awalnya terbentuk dengan bantuan

energi cahaya matahari dan unsur hara, seperti karbon,

oksigen, nitrogen, dan lain-lain.

3. Bahan organik yang mengandung energi dan unsur-unsur

kimia ditransfer dari suatu organisme ke organisme lain

melalui interaksi makan dan dimakan. Peristiwa makan

dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem

membentuk struktur trofik yang terdiri dari tingkattingkat trofik dimana setiap tingkat trofik merupakankumpulan berbagai organisme dengan sumber makanan

tertentu.

4. Tingkat trofik pertama adalah kelompok organisme

autotrof yaitu organisme yang dapat membuat bahan

organik sendiri dengan bantuan cahaya matahari yaitu

tumbuhan dan fitoplankton. Organisme autotrof disebut

produsen. Produsen pada ekosistem darat adalah

tumbuhan hijau sedangkan pada ekosistem perairan

adalah fitoplankton, ganggang dan tumbuhan air.

5. Tingkat trofik kedua dari struktur trofik suatu

ekosistem ditempati oleh berbagai organisme yang tidak

dapat membuat bahan organik sendiri. Organisme

tersebut tergolong organisme heterotrof. Bahan organik

diperoleh dengan memakan organisme atau sisa-sisa

organisme lain sehingga organisme heterotrof disebut

juga konsumen. Pada tingkat trofik kedua dari struktur

trofik suatu ekosistem adalah konsumen primer

(herbivora).

Produsen dan konsumen membentuk aliran energi atau

rantai makanan dan bersama dengan pengurai terbentuklah

daur materi. Sebuah ekosistem dapat berfungsi dengan

adanya aliran energi dan materi. Aliran tersebut mengalir

dari mata rantai yang satu ke mata rantai yang lain dalam

suatu rantai makanan.

Energi yang dimanfaatkan organisme berasal dari

sumber energi utama, yaitu cahaya matahari. Sebagian besar

energi cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan, melalui

proses fotosintesis diubah menjadi energi tersimpan (energi

potensial) dalam makanan. Dari makanan tersebut nantinya

diubah menjadi senyawa lain/bentuk lain yang digunakan

untuk aktifitas organisme sehari-hari. Sisa yang tidak

terpakai dan dibuang ke lingkungan ternyata masih

mengandung energi, hanya kadarnya yang berubah. Di

lingkungan, energi tersebut diserap tumbuhan untuk

keperluan sintesis makanan kembali. Tumbuhan yang

mengandung energi tersebut nantinya dimakan oleh

organisme lain. Dengan demikian energi itu akan terus

berputar dengan kadar atau jumlah yang tidak selalu samaPerpindahan energi dari satu organisme ke organisme

yang disebut dengan aliran energi (energy flow), dalam

ekosistem terjadi melalui rantai makanan maupun jaringjaring makanan. Sebagai contoh, dalam ekosistem sawah,

padi merupakan organisme autotrof yang